汉学家说 | 王成明:知己知彼,交流无碍

习近平总书记指出,“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”中国主张以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突、以文明共存超越文明优越。不同国家、不同民族、不同文化应在“知己知彼”的基础之上,进行平等对话和互学互鉴,共同推动构建“各美其美、美人之美、美美与共”的多彩世界。

人类作为万物之灵,是万物中最宝贵者也。生来所具备的性情本身皆差不多,而后在环境之影响下有所变化。孔子曰:“性相近,习相远也” 。这里所谓的环境指的是我们出生的家庭,接受的教育,浸润的文化,阅读的书籍,生活的圈子等庞杂的存在。我们很难避免环境带给我们的影响。这一影响也基本确定了我们整个“人格”发展的底色。

这也是在文明交流和对话中易产生冲突的根源之所在。各国人民由于生活地域不同,成长环境、文化和历史各异,思维方式也存在差异,对一些问题的认识和看法自然会有所不同。中国的古人说“知己知彼,百战不殆”,而在文明的交流对话中,需做到“知己知彼”,才能“交流无碍”。

我刚来中国时18岁,对自己和中国的认识都很肤浅,对中国既充满好奇又抱有浅见。随着学习和了解的不断加深,我意识到自己的学识方面还存在着很多不足。“知己知彼,交流无碍”这句话是我在中国几年的求学生活中,慢慢体会出来的道理。求学不仅仅是一种纯知识性的学习,更是一种从活泼的生活中去认识“他者”的方式。而认识“他者”之关键在于,先认识“自己”,否则容易陷入无知傲慢之指指点点的恶海里。

万物万事皆一条通往大智慧的路,每个人在自己的人生故事中,都离不开他人的出演。虽然有些哲学家认为“他人是地狱”,但是在我看来“他人是通往智慧之路的门票”,而寻不寻找这个智慧,取决于每个人对自己的认知。若人不能审视自己是“几斤几两”,那么自然不会知道自己之不足,进而陷入到傲慢的状态里。这个道理既可用于人与人之间的交往中,也适用于文明与文明的对话中。

对话或交流是人在社会生活中不可避免者也。我们其实每天都在有意无意地进行着“交流”,只不过这些“交流”有无效果,另当别论。若要“交流”有效,必须拥有清醒的认识。这要求我们首先对自己要有一个充分的认识。在此基础之上再去了解别人。若大家都不先了解自己,何谈与别人“互补”呢?更不要提如何摆脱无效的交流导致的误会重重与争执不断了。

因此,无论是在人与人的日常交往过程中,亦或是在国与国之间的文明交流中,我们都需要“知己知彼”,才能做到“交流无碍”。

人物小记:

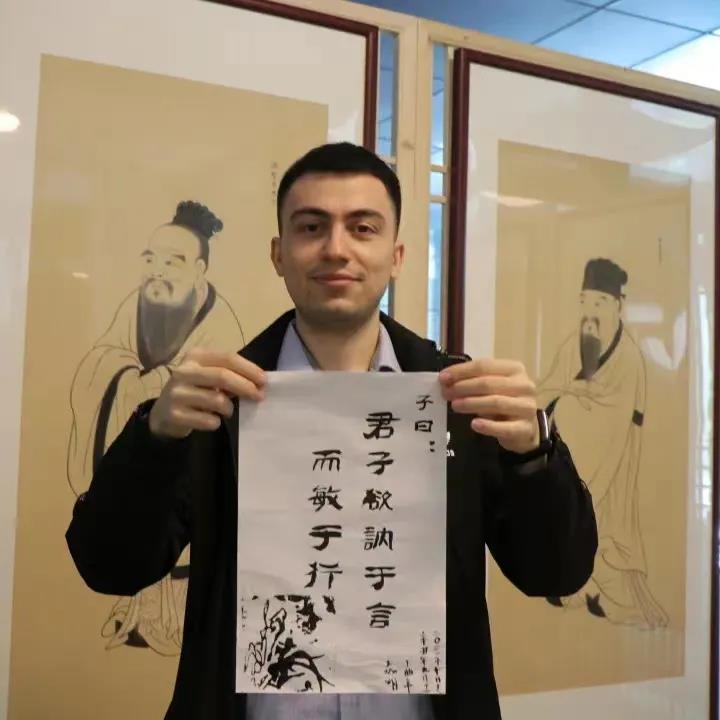

王成明(Niyazi Cumen),土耳其人,“汉学青年学者研习营2021”营员之一。从2012年以来在中国求学,目前在北京大学哲学系攻读博士,研究方向为中国先秦儒学。

- ·世界汉学讲坛 | 何广思教授解读中拉

- ·阿根廷何广思:超越西方范本才能获

- ·阿尤布:中国在实现现代化的同时,

- ·黄卓越:早期中国的书写与汉学研究

- ·薪火永相传,著名汉学家马克林讲汉

- ·《人民日报》:《用翻译架起中葡文

- ·蔡宗齐(美国):开辟中国文化走向

11 月 22 日下午,由中国国际交流协会、北京语言大学主办、世界汉学中心承办的世界汉学讲坛第九讲成功举办。本次讲坛由...

10 月 18 日晚,中国国家主席习近平在人民大会堂会见来华出席第三届一带一路国际合作高峰论坛的阿根廷总统费尔南德斯...

日前,由北京语言大学世界汉学中心牵头建设的土耳其汉学家理事会在青岛正式成立,土耳其汉学家理事会召集人、土耳其著...

摘要:该文原为作者2021年10月20日在北京语言大学一带一路研究院举办的一带一路汉学研究论坛上所做的现场演讲,对海外汉...

2023年6月7日下午,薪火永相传大师说汉学暨世界汉学讲坛第四讲成功举办。澳大利亚著名汉学家、澳大利亚格里菲斯大学荣誉...

2023年02月01日,《人民日报》(海外版)第7版刊登了《用翻译架起中葡文化交流的桥梁》一文。文章由新汉学计划海外高级中...

天下学问一家: 开辟中国文化走向世界新路径 蔡宗齐 蔡宗齐(Zong-qiCai),美国伊利诺伊州立大学香槟校区东亚语言文化系...