巴基斯坦人的中国缘 | 阿兰:《中国画报》让我爱上中国

来源:中国文化译研网 作者:阿兰 时间:2021-07-20 07:25

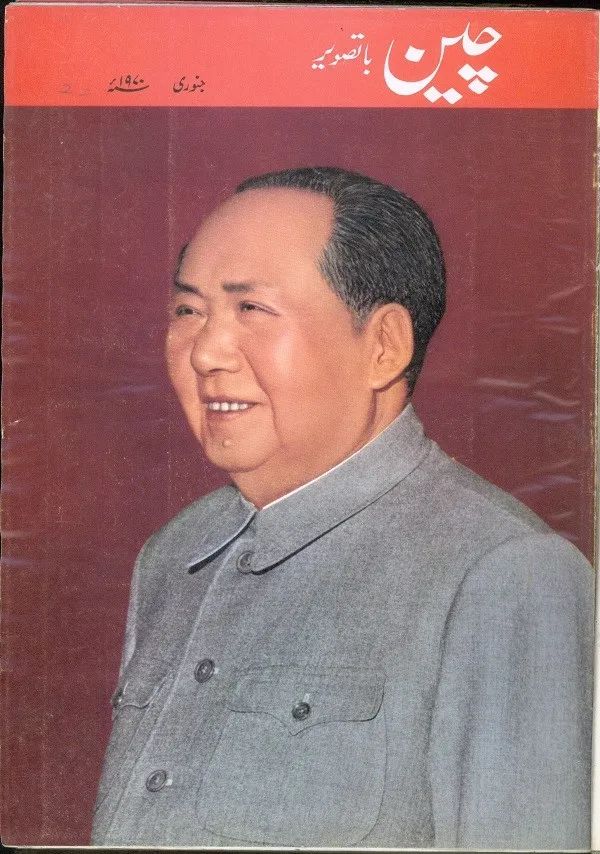

我和中国的浪漫故事是从《中国画报》乌尔都语版杂志Cheen Batasveer开始的。我母亲曾给我看了1970年1月的版本,当时我只有三岁半,我对这些照片十分着迷,后来我母亲每个月都会买这本杂志。直到今天,我还保留着第一份。但无论是我母亲还是其他人,都无法想象那本杂志20年后会给我的人生带来怎样的转折点。

1970年1月出版的《中国画报》乌尔都语版Cheen Batasveer。这是年轻的阿兰一生中读过的第一本中国杂志,成为他了解中国的窗口,甚至是二十年后他人生的转折点,为其后来深入研究、推动中巴文化交流事业打下了坚实基础。

新中国成立初期,一切都得从头开始。经过70多年的艰苦努力,中国不仅使全体人民摆脱了贫困,而且有能力帮助其他国家,带领世界走向集体进步。中国在早期通过此类杂志分享了自己的经验和日新月异的发展,并向友好国家提供了帮助,比如中国在抗击新冠肺炎方面给予支持。

接下来的二十年里,我一直通过这本杂志了解中国。关于中国的发展和奋斗的画面及故事是非常引人入胜的。

有一天,我遇到了一位年轻的中国大学讲师访问巴基斯坦进行研究。在我看来,她似乎是直接从“中国画报”出来的。一年后,我们结婚了。

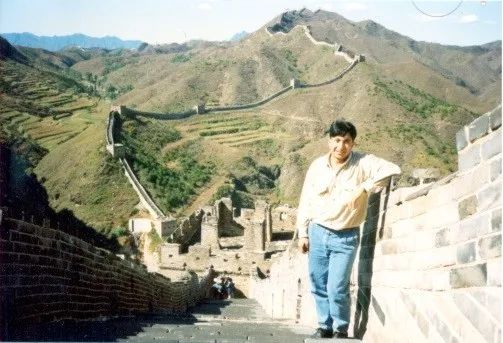

图为1997年,还在《中国画报》乌尔都语编辑部工作的阿兰登上长城,体验一把“当好汉”的感觉。

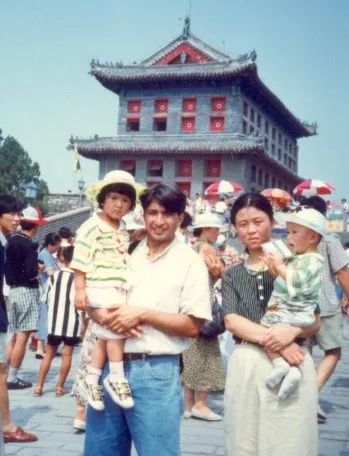

阿兰与妻儿在长城合影留念。自儿时初识《中国画报》、年轻时认识巴塔斯维尔以来,一心向往中国的阿兰终于实现在中国工作、定居的梦想,北京也成为了他的第二故乡。

图为2019年阿兰在河北师范大学为该校师生做演讲,为深入推进中巴文化交流,阿兰向河北师范大学提出倡议,参与创建了该校“巴基斯坦研究中心”项目。

当我到达中国的时候,中国正处于一个过渡时期。在邓小平开放政策的领导下,中国从计划经济转变为更加开放的经济。人民对繁荣的生活充满了新的希望和梦想。

上世纪90年代中期的经济危机期间,该杂志调整了业务结构,并暂停了包括乌尔都语版在内的几种印刷版。2000年,我见证了最后一期乌尔都语版本杂志,这是我一生中第一次所热爱的事物,我怀着沉重的心情和它告别,但我与中国、与杂志的故事仍在继续。

- 上一篇:瑞典汉学家扬·米尔达:向西方讲述中国故事

- 下一篇:杜光民:在翻译中遇见中国

滚动新闻/Rolling news

学者访谈/Interview 更多>>

- ·半个世纪的中国研究——访澳大利亚

- ·索尼娅·布雷思勒与她“中国模式”

- ·翻译牵动文学命脉 ——访韩国著名翻

- ·链接中国:在澳洲研究汉学

- ·深研儒佛之道——梅约翰教授访谈

- ·翻译与研究:站在中国文学研究的前

- ·感受中国,书写中国 ——访加拿大著

马克林(Colin Mackerras)教授是澳大利亚著名汉学家,早年毕业于墨尔本大学,后获英国剑桥大学文学硕士学位,澳大利亚国立...

人物简介 索尼娅布雷思勒(Sonia Bressler),法国作家,2005年毕业于巴黎第十二大学,获哲学与认识论博士学位,现任教于巴...

金泰成(김태성),韩国著名翻译家,韩国汉声文化硏究所所长。1959年出生于韩国首尔, 毕业于韩国外国语大学中文系, 获文...

邓肯(Campbell Murray Duncan),新西兰汉学家和翻译家,曾任澳大利亚国立大学亚太学院汉学系教授,现任《新西兰亚洲研究杂...

梅约翰(John Makeham) ,著名汉学家,现为澳大利亚国立大学教授,拉伯筹大学中国学研究中心主任,《现代中国哲学》(M...

伊维德(Wilt L.Idema),1944年出生于荷兰的达伦(Dalen),在荷兰莱顿大学学习中国语言与文学。1968~1970年先后在日本札幌的...

李莎(Lisa Carducci)是加拿大著名的作家、诗人、翻译家和油画艺术家。早年曾就读于蒙特利尔大学,获文字学与语言学博士...