关注学术的新趋势:早期中国的书写

关注学术的新趋势:早期中国的书写

——“早期中国的书写:在文本内外”国际学术论坛侧记

“文”是中国文化谱系中十分重要的概念之一,近年来,随着“文本”(text)与“书写”(writing)等概念的引入与各相关学科的逐浪推进,对“文”的解释也日趋深入并引动了一些新的研究趋向。尽管对早期中国书写的研究至今仍属一个正在成长中的,尚有待进一步发掘的议题,但由于对之的探讨广泛地涉及到对中国早期文献、历史等的重新认识,因此也很自然地会在当代学术进程中占据一前瞻性的位置。

就目前已触及的范围看,早期中国书写研究至少包含有几个层次上的内容。首先是书写文献的表现形制。由于过去学界对早期文本的研究,多凭借宋元之后的刻本,因此对唐前的书写实际状况基本上是不甚了了,然受惠于近年简帛等的大量发现,使我们能够第一次可以大规模地进入到早期书写的现场,窥知早期书写的各种状貌,并对之做出令人信服的研究。二是早期的识字现象,毕竟识字是所有书写与阅读的前提,既是一种技能也是一种特权,或是进入“文化”的阶梯,包含有识字训练与教育,课本与辞典等的编纂等。其中又有浅层识字与深度识字之别。三是成书(也就是“书成”)的过程,这也是涉及颇广的一个区域,包括文献的述者(口述者)、作者、编者等究竟是谁,编辑与结集的方式如何,某一文本中有多少前期的文本与知识累层,各种早期书写文体、文类又是如何生成与演化的等等。第四是“意义”构建的层面。既然有书写这一环节,无论是诗文还是史哲性的著作,都不会是对现实的刻板反映,而是属于从某种预设的观念出发的建构性活动,并规定了意义的走向。毫无疑问,这个问题的提出,也会在很大程度上改变我们对早期文本的认识,并将研究推向一个更深的层面。从学术史的进程来看,这些话题的推进,也将超越20世纪以来出现的“疑古”与“反疑古”思潮,构成了一种新的学术范型,并对中国大陆、东亚与欧美等地区的中国研究发生重大的影响。

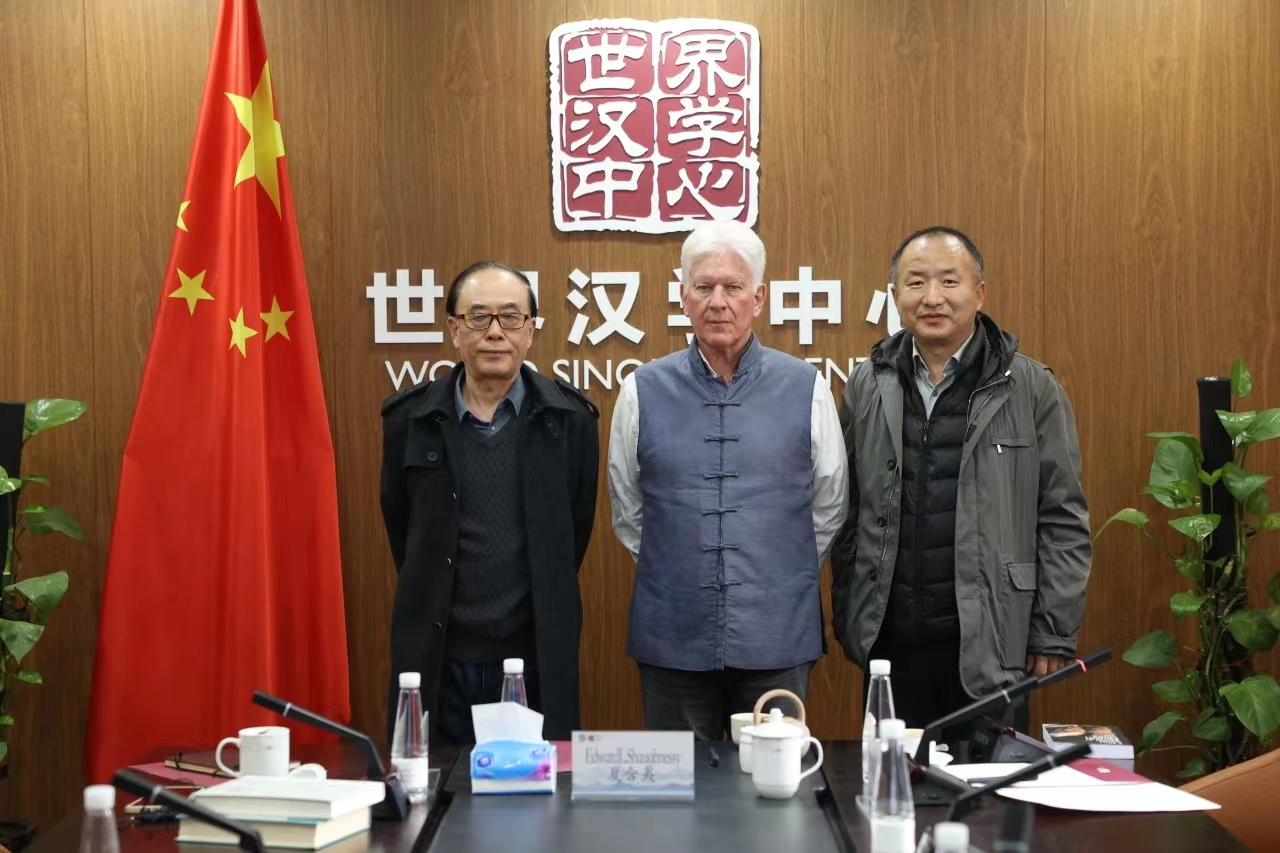

为了更好地接续已有思路,并在一个广泛的视域中深入地探讨大量的问题,开辟早期中国的书写研究的新境界,由北京语言大学汉学研究所主办、中国文化对外翻译与传播研究中心协办的“早期中国的书写:在文本内外”国际学术论坛于2018年10月20日至21日在北京西郊宾馆举行。论坛以主讲人演说的形式进行,北京语言大学汉学研究所所长黄卓越教授在开幕式上致辞并详细地介绍了会议缘起,来自于北京大学、北京师范大学、中国人民大学、武汉大学、吉林大学等国内高校,以及日、韩等海外高校专门从事相关领域研究的多位著名学者,应邀在会上作了主题演讲,美国哈佛大学、芝加哥大学、英国牛津大学的一些学者也向大会提交了中、英文论文。论坛的研讨深入与热烈,成效十分明显,大批国内外高校的青年学者与博士生等报名列席了旁听。下文即根据论坛发言与论文提交情况,将主要观点综述如下:

一

如所周知,早期中国遗留下来的传世经典文献在汉代多经向、歆父子等整理成册,然也或留下了当时与更早书写的痕迹,或在其中贯穿了书写者、编辑者、整理者特有的理念、意图与操持方式等,这些均给我们后来所见到的文献与文本面貌带来了不同程度的影响,要想更为确定地把握经典文献的意义、类属等,就首先需要了解其文本的成形规则、有意识或无意识的倾向、从口述向书写转换的特征等等,这也由此成为这次论坛讨论的一个热点。

北京师范大学过常宝教授的文章《春秋争霸:制度与书写——以〈左传〉为中心》从郑庄公不断“以王命讨不庭”开启霸政的历史事件入手,探讨了《左传》的书写是如何从纷乱的历史事件中突出、维护春秋“霸政”的政治合理性建构的。文章认为,所谓霸政,源于周天子的会盟和征伐特权,原是王权制度赋予卿士的职责之一。而《左传》的书写,则通过强调霸主的主观动机和人格品质、构建霸主与贤臣的政治模式、刻意放大礼仪行为的价值、以人物言辞和君子言辞来确认其合礼性的逻辑,从而适应了春秋时期的政治转型。《左传》的书写在追求理解历史真实的同时,更体现出一种对新型的意识形态的建构。北京语言大学黄卓越教授认为从历史的进程上看,先秦时代尽管已对铭写的重要性有所意识,但以口述或口传的方式施政、传教依然是最主要的,而其中的一些口述文本则至汉代后又被录写到竹帛之上,这对于研究早期的历史及口述与书写的关系等提供了重要的线索,值得高度重视,如“三传”之一的《公羊传》便是此中最为典范的文本之一。为对这一经典传本的“前书写状态”有更深入的认识,黄卓越将“内证”与“外证”的方法结合在一起,并细致地比照了与之近似的《谷梁传》的文字与格式等,从评述谱系、文体征貌、方音使用、著录语境等多个层面上,对《公羊传》在汉代书面化以前的口传史历程做了全面的考订与梳理。借助于这项研究,黄教授也提出了研究早期口述与书写文本的一些重要的方法论问题。

北京大学常森教授的论文从《庄子·外篇·在宥》这样一篇叠加了儒家、道家学说的文本入手,结合传世文献和出土文献资料,探讨了《在宥》篇的文本成形问题。通过十分细致的研究,常森教授认为这一后来定型的篇章其实是多种不同文本持续缀加其上的结果,其中包含了庄子后学对子思五行理论等儒家体系的批判,然后是一段基于儒学立场的反击和回应,最后又附加了一段基于道家学说的反批评,并由此表明早期的有些文本生产并非一次性完成的,而是经历了一个复杂的生成过程,堆积了成分不同的一些思想史累层。尽管这属于一种个案的研究,但其所带来的启发意义却具一定的普遍性。

中国人民大学文学院徐建委的论文集中关注司马谈、司马迁父子在调度整合历史材料,进而组织构成《太史公书》方面是如何继承《春秋》的历史观念的。通过细致的考论,徐建委认为,从《史记》卷帙整饬的数目设置、《汉书》对《春秋》和《史记》的呼应,以及两汉《春秋》学的常识等来看,《史记》十二本纪的安排有意识地模仿了《春秋》十二世的排列。此外,徐建委还从书写物质性的角度,对《史记》的《十二诸侯年表》里一段“误书”的三种形成可能做了具体的实证分析,并以为无论是哪种可能性,都可证明司马迁在填表时所依凭者一是来自于《左传》,另一是来自于《春秋》,由此也进一步证明了《春秋》系统的古史材料对司马迁的影响至深。北京大学程苏东副教授的论文是专门研究《汉书·五行志》书写体例的。他认为,虽然近年来学界已始关注这一篇章,但对其体例的研究仍未见有系统与具有说服力的梳理,这或与班固在整合诸家异说进行重写时造成的复杂性有关。据此,程书东搜讨了《魏书·灵征志》、《南齐书·五行志》、《隋书·五行志》及《开元占经》中所见的大量刘向《传论》佚文,并在厘清刘向《传论》体例的基础上,进而分析了班固《汉书·五行志》成篇的基本结构、文本来源与知识体系。以此为据,论文从早期文本被重新整编的痕迹中推断出班固是如何根据向歆父子所撰《洪范五行列传》,并篡合董仲舒等汉儒灾异说解等,以形成《汉书·五行志》这一篇章的。由上也可得知,几位学者对经典文本的关注已不同于之前限于内容或史料的单纯考证,而是试图在更深的层次上发现新的问题,探讨是怎样的书写方式造成了文本既有的面目。

二

本世纪以来,尤其是近四十余年来的考古发现,以及对简帛、甲骨、金石等的研究成就十分显著,为重新认知早期中国打开了一扇广阔的门户,许多学者在这一领域中爬梳耕耘,递交了大批令人耳目一新的答卷。毫无疑问,这些考古文献的发现与整理,对早期书写及其历史的研究所带来的契机也是前所未有与极为重要的,籍之,我们可以更为直观地了解早期书写所使用的文字及其字体、字形,文献原初的物理状态、编排形制等。本次论坛由国外学者提交的几篇论文即针对此而做了深入、独到的研究,不仅颇见收益,也在一定程度上反映出了海外汉学界的特殊兴趣,以及他们切入书写史议题所选择的角度。

日本岛根大学教授福田哲之的论文《清华大学藏战国竹简(壹―柒)的字迹与形制——随葬书籍的类别以及对其体系性的理解》把清华简(壹―柒)的字迹归为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类,并结合简长、简背数字、篇题、形制等信息将第Ⅰ类字迹细分为A、B、C三个小类,从而得出一些有关写本抄手和简本制成过程的结论:首先,A种与B种之间在简长、简背数字等方面具有共性,两种之间或存在直接的关系;其次,B种与C种的字迹具有紧密的共性,可以认为两种的书手之间的关系较近;再者,A种在字迹、形制、内容等方面具有显著的统一性,此或暗示了如下的事实,即A种一面以战国时期《尚书》类的文献作为材料,一面又对其进行了各种各样的整合。竹田健二教授的论文《左契口再考——契口与划痕》详细参考和比照了1993年出土的郭店楚简、1994年出土的上博楚简、2008年发现的清华简、2015年安徽大学收藏的战国简。据此,竹田先生认为战国时代出土的竹简大多有契口,甚至不存在左契口与右契口同时并存的情况。关于简背上的划痕,竹田先生提出了一个假说,即认为这些划痕是用来统一竹简的方向而刻下的记号。韩国京东大学朴载福教授的论文《商周时期书写方式에관한考察》专注于研究商周甲骨刻辞布局与钻凿灼形态。朴教授指出,商晚期(殷墟一期至五期)甲骨的刻辞布局基本左右对贞,与钻凿灼的排列大致相同;而西周时期卜甲的行款走向与殷商卜甲相比,甲腹刻辞以甲首向左(或右)横向放置为正,一律下行而左。朴教授对商周卜甲和刻辞特点的研究一方面有助于判断甲骨所属年代,另一方面也助于了解早期卜辞活动中书写形态的变化。

目前在吉林大学任教的日籍J教授崎川隆的文章《机械复制技术和文字、文本的“祛魅化”——以商周青铜器铭文为例》运用西方书籍史、媒介研究和本雅明《机器复制时代的艺术作品》中“光晕”理论等批评资源,重新审视了中国商周时期铭文书写的物质性技术。通过分析已出土的“宗妇诸器”、宋君夫人鼎、宋公䜌簠、秦公簋、子孟青嬭簠、曾姬壶等铜器铭文上透露的机械复制模式,崎川隆勾画了早期铭文复制技术在早期中国“礼仪化”到“世俗化”的历史背景下,由春秋时期“全铭模”“单字模”到战国“复合模”复制方法的演进过程。

英国牛津大学麦笛(Dirk Meyer)教授向本次论坛提交的论文《格式化的意义:对清华简〈汤在啻门〉和它关于中国早期思想生产告诉了我们什么的深描》,以独特的视角入手,对《汤在啻门》的文本形式与内容两方面做了比对性的考察,通过对其中七个单元的细致、深入分析,揭示出其高度格式化的文体结构与贫乏的内容之间存在的冲突,以及其书写叙述上所采用的策略,进而则将之放在范围更广的战国时期思想的景观中,考察其所处的地位,并认为,与后来流行的“书”体相比,这一文本形态属于一种更为边缘化的表述形式,同时又以某种方式与“书”体联系在了一起。在此基础上,麦笛的讨论也涉及到战国时期短文本与后来混合型的长文本之间的关系,以及口头语言与书面语言之间的关系等。

此外,用简帛文献来对比与之相关或对应的传世文献,也能发现许多不同寻常的结论,这当然首先还是要归因于书写上的差异,而又由之生发出许多其他方面的问题。此类研究,因为涉及更多的介入文本及将文本置于流播的进程之中,因此往往会刷新旧有的成见或定论。它也并不同于过去所谓的简单化的“二重证据法”,而是多突出路径的特殊性、多样性。与之相关,夏含夷教授与曹建国教授提交给本次论坛的文章便甚具代表性。

美国芝加哥大学夏含夷(Edward L. Shaughnessy)教授的论文《说杍:清华简〈程寤〉篇与最早的中国梦》从现在国内学界对清华简《程寤》篇中记载的太姒的梦中的一个细节的共有性误解,即认为“松柏棫柞”四种树木是从梓树变化过来的这一观点展开考证,梳理出了这一早期文本书写的流传实况。根据中古时期引用的《程寤》篇文献和德国文献学家乐克曼(Karl Lachmann)提出的“文献树”研究原则,夏含夷教授指出,在《程寤》篇后来的流传过程中其实有两个独立的异文版本,其中一个是将“梓”梓作为主语的,另一个则未有,这说明《程寤》原文应该读作“化为松柏棫柞”,而中古时期的“梓化为松柏棫柞”则属后来抄手的原因产生的异文。

武汉大学曹建国教授的论文《从上博六〈竞公疟〉看〈晏子〉早期文本形态》通过对比上博简《竞公疟》与传世文献《左传》、《晏子春秋》中的对应部分,解释简本的生成过程及“晏子”故事早期流传状况。作为研究的前提,曹教授首先从简文内容、简制和文字书写风格三个方面补正了简本《竞公虐》,并比较了简本《竞公虐》与《左传》、《晏子春秋》中对应文本在主旨上的重要差异。此后,曹教授探讨了简本《竞公虐》的文本转写问题,通过简本中形近而讹的字、抄手抄写过程中出现的衍文、抄手的校勘印迹等,从而断定简本的传承路径是从抄本到抄本,而且是从最初齐鲁文本到楚抄本。综合以上信息,曹教授认为简本《竞公虐》的故事形成较早,至中期以后也还有新的晏子文本出现,而许多早期文本也在不断地被重组以适应新的语境。

三

由于受现代主义学术观念的影响,长期以来对“文学”的考察多有界限的设定、级别的划分等,因此存在明显的局限,而“书写”的概念的引入,则不仅可以打破在文学史中确立的既有规范,拓展“文”的范畴,同时,也可从更为广泛的角度深入地探查各种“边缘化”文类,当然也包括“经典”文类生成与编订的规则,这自然也会涉及到书写文字的使用以及文类的演化等,因此很自然地成为此次论坛关注的另一个焦点。

来自于西部高校的伏俊琏教授、韩高年教授所提交的论文,便以敦煌写本、西北简牍等为例,对一些向来被视为“边缘性”的中古时代的文本做了富有魅力的探索。伏俊琏教授在其论文《写本时代的文学作品的结集》中指出,不同于早期书于竹简的时代,中古时期由于纸本的出现,使得写、抄、结集等均变得便捷了许多,这些案例都保存在敦煌写本十分丰富的文献中。由是,伏俊琏以敦煌写本Дx3871+P.2555中记载的60首陷藩诗为例,探讨了纸写本时期在结集过程中呈现的一些重要问题。这一研究包括如何借助写本的物质形态和写本内容来断定当时文学编集活动的生产过程和社会用途;在这一写本的结集以及不同版块的组合与过渡中,编者是如何融入自己的思想与情绪的等。作为本项研究的结论之一,伏俊琏教授认为,编者的知识、信仰、思想和情感都将有助于我们理解某一文学结集制成的过程,以故需要将写本的制作过程作为一个整体来看待。西北师范大学文学院韩高年教授提交的文论《烽燧戈壁间的中国早期书写——西北简牍文书文学散论》则另辟蹊径,把数量众多、内容丰富、时间跨越秦汉魏晋时期的西北简牍文书划分为六大类,即六艺及诸子类、诗赋及志怪类、诏令文书类、私人书信类、占卜及历书类、边郡幕府档案与邮驿文书类,并强调这些行政文书对理解秦汉魏晋文学创作与传播的原始语境的重要价值。

其他学者,则以经典文本为例,探讨了早期与中古时期的文类概念、修辞概念及其功能的演变、书写所借用的字词特征等。

哈佛大学田晓菲(Tian Xiaofei) 教授提交的论文主要讨论区别于“总集”“选集”等的表述,“别集”应包含什么样的作品,其生产、流通、传播和重组的过程又是怎样的问题。田晓菲教授认为,理解“集”的概念是我们理解前现代中国“文学”概念的核心,而从书写史研究和文类研究的角度看,中古时期的文学选集活动则大体反映出了当时有关“文学”的概念。据她的考察,早期荀勖对“集部”的概括与后来《隋书·经籍志》中“集部”所包容的文类是有所区别的,前者包括诗、赋、画赞、别集、总集等,后者则将楚辞、别集与总集也纳入到了其中,由此可见,不同时代在处理“别集”容受的范畴,即将哪些具体的亚文类文本括入其中,是存在着细微差别的,这些都提醒我们需要将传统中国文学里“集”的概念置于历史的流程中加以考察。

铭文是早期出现比较多的书写类型之一,也有特殊的功能。针对其从早期的韵散结合到后来辞赋化的现象,北京师范大学尚学峰教授的论文《从文到辞——东汉铭文书写特征的嬗变》运用丰富的文献材料,描述了铭文书写在东汉时期的演变过程。就书写体制上看,尚学锋以为,东汉时期铭文的“序”,有许多是从传统铭文交代树碑铸器背景的正文转化而来的,而且更体现了颂扬的功能;同时,该时期的铭文也初步确立了自己“向诗赋学习,镕裁经典”的书写范式,由此而摆脱了散体文的制囿而进入到“辞”的范畴。上述变化,也决定了东汉铭文之不同于先秦铭文的特征,或说是由纯粹的应用之文过渡到了更具审美要素的“文学”领域。

辽宁大学文学院苗壮的论文,事涉西汉时期的识字问题。他从解释“司马相如《上林赋》中的铺陈用字为何如此繁难”这个细节问题出发,综合运用传世文献、出土文献资料,得出两个结论。一是《上林赋》中的诸多草木、鸟兽、虫鱼的铺陈意象多来自于《凡将篇》,而《凡将篇》又取材于已有的秦汉习字书《苍颉篇》。二是从后来《苍颉篇》的文本流传史来看,给字书自西汉宣帝时期到东汉末年都面临着无法被顺畅阅读的情况,而这一情况也影响到时人对《上林赋》的理解。直到魏晋时代张揖、郭璞等人用《苍颉篇》的学问注释了《上林赋》,使得《上林赋》再次获得了生命,即可以通过他们的注释来欣赏,这种依靠注释来读《上林赋》的方法也一直延续到今天。

四川省社科院的孔许友所从事的课题比较特殊。他从中西早期文明比较的视角切入,分析了古希腊和早期中国修辞传统从诗歌性修辞向散文性修辞转捩过程中的异同,并认为尽管修辞转型兴起的动因、机制及具体特征在中西方存在一定的差异,但二者间又有一个基本的共通之处,这就是都基于社会政治转型背景下普遍伦理教化的式微和言说实用功能的扩展,前者使诗歌性修辞失去了原有土壤,后者则为散文性修辞提供了广阔空间。

就当前国内和海外学界共同关注的写抄本问题,北京大学中文系傅刚教授探讨了这一话题进入中国学界视野的历程,并征引传世文献、出土文献的资料,指出当下一些研究在对诸如以下的问题,如写抄本的物质特征、生产过程中谁来传抄、在什么范围内传播等尚缺乏更为细致探索的情况下,便盲目地使用舶来的“写本”概念,从而将先秦文献理解为“口传”——“写抄”——“定本”这样三个直线发展的阶段,显然是不够准确的。在此之后,傅刚教授也针对国外汉学界写本研究中个别学者的持论,认为不能因为口传的存在而否认商周时期文字书写。

学者们在论坛的提问、讨论环节中也展开了积极与热烈的对话,对许多未明的问题做了进一步的澄清,提供了许多有益的认识。总起来看,这也是国内学界首次围绕早期中国书写这一新的课题所展开的颇具话题自觉意识的讨论,论题集中,成效显著。本次会议所提交的论文也将结集出版,以进一步推动这一议题在国际国内的展开。

(肖清 撰稿)

- ·世界汉学讲坛 | 何广思教授解读中拉

- ·阿根廷何广思:超越西方范本才能获

- ·阿尤布:中国在实现现代化的同时,

- ·黄卓越:早期中国的书写与汉学研究

- ·薪火永相传,著名汉学家马克林讲汉

- ·《人民日报》:《用翻译架起中葡文

- ·蔡宗齐(美国):开辟中国文化走向

11 月 22 日下午,由中国国际交流协会、北京语言大学主办、世界汉学中心承办的世界汉学讲坛第九讲成功举办。本次讲坛由...

10 月 18 日晚,中国国家主席习近平在人民大会堂会见来华出席第三届一带一路国际合作高峰论坛的阿根廷总统费尔南德斯...

日前,由北京语言大学世界汉学中心牵头建设的土耳其汉学家理事会在青岛正式成立,土耳其汉学家理事会召集人、土耳其著...

摘要:该文原为作者2021年10月20日在北京语言大学一带一路研究院举办的一带一路汉学研究论坛上所做的现场演讲,对海外汉...

2023年6月7日下午,薪火永相传大师说汉学暨世界汉学讲坛第四讲成功举办。澳大利亚著名汉学家、澳大利亚格里菲斯大学荣誉...

2023年02月01日,《人民日报》(海外版)第7版刊登了《用翻译架起中葡文化交流的桥梁》一文。文章由新汉学计划海外高级中...

天下学问一家: 开辟中国文化走向世界新路径 蔡宗齐 蔡宗齐(Zong-qiCai),美国伊利诺伊州立大学香槟校区东亚语言文化系...