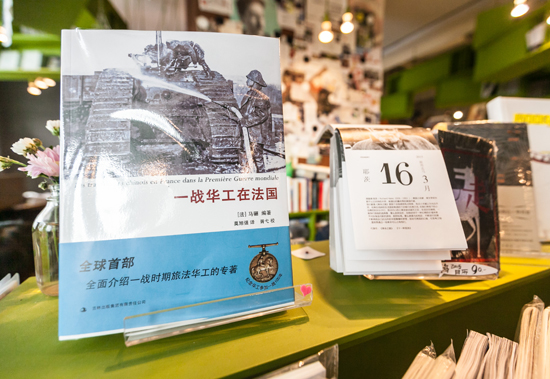

《一战华工在法国》中文版北京面世

【欧洲时报网报道】为纪念中国劳工参与第一次世界大战100周年,由吉林出版集团有限责任公司出版的珍贵史料《一战华工在法国》中文版3月15日在北京正式发行。

综合新华网、北京国际在线报道,该书由华裔历史学家马骊编著,汇集了来自中国、英国和法国等10余个国家和地区的28位学者、专家的研究成果。

(欧洲时报特约记者 瑞冰摄)

《一战华工在法国》中文版作者马骊女士(左)与策划胥弋先生(右)介绍该书。

(欧洲时报特约记者 瑞冰摄)

马骊女士在15日的新书发布会上介绍了自己与一战华工的不解之缘。2002年,马骊在法国滨海大学任教时,偶然发现了散布于法国北部的华工墓地,并为之震撼。之后,她开始了漫长的挖掘华工历史的工作。

2010年5月,她还发起一场“一战华工国际学术研讨会”引起了法国媒体的广泛关注,使一战华工这一历史群体进入到当今法国民众的视野中。

法国、英国、中国和比利时等14国的30多位学者分享交流了各自的研究成果,提交学术论文50余篇。

两年后,法国国家科学研究中心出版社精选了23篇论文,并结集出版了《一战华工在法国》法文版。值得一提的是,法国国防部资助了该书的出版,以示法国政府对华工贡献的肯定。

该书在法国出版后,法国《战争与历史》杂志评价该书是第一本全面介绍一战期间来法助战的14万中国劳工的著作,法国《世界报》称是“献给那些被遗忘的人们”的。

而吉林出版集团发行中文版的意图也正是要让今天的中国人不要忘记那些在一战期间作出巨大贡献,甚至在异国他乡献出宝贵生命的同胞们。

刚面世的中文版与法文版有所不同。马骊表示,中文版增加了70余幅资料图片和一篇研究华工日记和回忆录的文章,使得这本学术性著作更具可读性。

一战期间,法国和英国因劳力匮乏,与中国政府签订招募华工合同。约14万华工远渡重洋来到欧洲,其中约2万人长眠在这片异国土地上。

他们虽然没有赶赴战争前线,但积极参与了后方修筑铁路、公路、桥梁、战壕及农业生产等工作。首批1698名华工于1916年夏天抵达法国马赛,距今已近百年。

华工中的80%去到法国北部加莱海峡省和索姆省的前线,分散于大大小小数十个华工营地,在战争中从事清理战场和装卸物资等辅助性工作。

虽然不用扛枪打仗,但是华工承受风险和工作强度并不小,这也是两万多名华工长眠于欧洲战场、华工墓遍布法国北部和比利时南部的重要原因。

一战后,许多华工扎根法国,成为第一批旅居法国的华人,同时也成为中法人民友好往来的桥梁和纽带。

近年来,法国官方频频向旅法华工表示敬意。清明时节,华工墓较为集中的市镇的市长会和旅法华人团体一起去墓地扫墓。2014年11月,法国国防部长勒德里昂更是代表法国政府向巴黎13区的华工纪念碑献花。

- 上一篇:曼素恩《张门才女》中译本出版

- 下一篇:汉学家吴芳思《留学北京》出版

- ·索尼娅·布雷思勒与她“中国模式”

- ·翻译牵动文学命脉 ——访韩国著名翻

- ·链接中国:在澳洲研究汉学

- ·深研儒佛之道——梅约翰教授访谈

- ·翻译与研究:站在中国文学研究的前

- ·感受中国,书写中国 ——访加拿大著

- ·以语言与艺术为桥梁的汉学研究

人物简介 索尼娅布雷思勒(Sonia Bressler),法国作家,2005年毕业于巴黎第十二大学,获哲学与认识论博士学位,现任教于巴...

金泰成(김태성),韩国著名翻译家,韩国汉声文化硏究所所长。1959年出生于韩国首尔, 毕业于韩国外国语大学中文系, 获文...

邓肯(Campbell Murray Duncan),新西兰汉学家和翻译家,曾任澳大利亚国立大学亚太学院汉学系教授,现任《新西兰亚洲研究杂...

梅约翰(John Makeham) ,著名汉学家,现为澳大利亚国立大学教授,拉伯筹大学中国学研究中心主任,《现代中国哲学》(M...

伊维德(Wilt L.Idema),1944年出生于荷兰的达伦(Dalen),在荷兰莱顿大学学习中国语言与文学。1968~1970年先后在日本札幌的...

李莎(Lisa Carducci)是加拿大著名的作家、诗人、翻译家和油画艺术家。早年曾就读于蒙特利尔大学,获文字学与语言学博士...

林西莉教授 林西莉(Cecilia Lindqvist)生于1932年。瑞典最著名的汉学家之一,也是作家和摄影家。自20世纪70年代起便致力于汉...