意大利学者史华罗受聘为北语客座教授

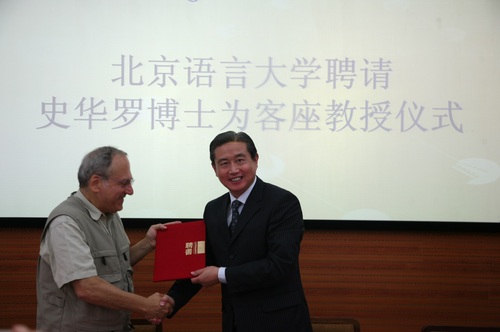

9月25日上午,北京语言大学在逸夫教学楼第一会议室举行隆重的聘任仪式,聘请意大利著名汉学家史华罗为北语的客座教授。党委副书记王鲁新为史华罗先生颁发了客座教授聘书并致辞,人文学院师生代表和相关职能部门领导参加了聘任仪式。聘任仪式由国际合作与交流处处长张宝钧教授主持。

在人文学院黄卓越教授简要介绍史华罗教授简历后,王鲁新副书记为史华罗教授颁发聘书并致辞。王鲁新副书记指出,北语多年来一直以对海外留学生进行汉语教学和弘扬中华文化为主要任务,语言文化研究既是我们的办学之源,又是我们的发展之本。在这机遇与挑战并存的发展关键期,非常欢迎史华罗教授等国际化高端人才来到北语。同时,培养精通多国语言的国际化人才,促进国际学术与文化交流,是北语的宗旨和目标,史华罗教授的加盟,对于加强我校与国际汉语学界的交流与合作,扩大我校的学术影响力等方面都具有重要意义。

聘书颁发后,史华罗教授对北语的聘任表示感谢,他希望在双方的共同努力下,能够不断促进中西方文化的交流和融合。最后,史华罗教授赠送两卷其主持翻译的英文版《子不语》(袁枚,1716-1798)志怪小说集,供我校师生借阅。

史华罗教授此次将在北语做为期一个月的访问,并为研究生开设“文本研究与文化思想史”的系列课程。

史华罗教授讲话

聘任仪式师生合影

史华罗教授简介

史华罗(Paolo Santangelo),出生于1943年,1966年获罗马大学博士学位。史华罗教授长期以来在意大利从事中国文化的研究与教学工作,曾担任那不勒斯东方大学亚洲研究系教授、罗马大学东方研究学院教授。

史华罗教授是目前欧洲汉学领域最为著名的学者之一,享有广泛的国际声誉。他的研究涉及中国历史上的思想、文化与文学等多个方面。90年代以来,史华罗的研究主要集中在对“晚期中华”即明清时代的心态史、思想史与社会史的综合研究上,在这些领域做出了重要的贡献。史华罗教授是“明清时期中国社会群体想象及情感表达国际研究项目”的主持人,该计划的目的是通过对中国社会与文本的细致研究,深入地了解与分析更为深层的,同时也是具有核心意义的“文化”意识。鉴于16世纪后期以来西方汉学人士一直在想象性地推测、构建出一种所谓的“中国人的性格、文化心态、民族性心理”等,史华罗希望将这一问题落实到大规模的历史实证与科学验证的层面上,重新给予一个确切的回答,为此而在很大程度上纠正了早期汉学对中国文化心理与“中国形象”的误解与误判,使该领域的研究趋向于更深化的层次。90年代伊始,史华罗在欧洲也包括中国学界的范围内,大规模地组织学者投入这一心态史、情感史研究的工程,在欧洲不同的国家发起与组织了四次以上的专题会议,并以其为领袖,构造出了一个有别于北美“抒情传统研究”的欧洲的“情感研究”学术谱系。由于在研究上采用的跨学科方法,及将历史人类学的考据模式等引入其中,因此也在同领域中获得了比北美汉学更为广泛的成就。

史华罗教授创办与主持了英文版《明清研究》,作为欧洲汉学界的这份刊物,已经连续出版多年,形成了与北美学界的著名学刊《Late Imperial China》遥相呼应的局面,共同推进了汉学领域中的明清史研究。

史华罗教授出版学术专著多种,发表各类学术论文120余篇。已经被转译成成中文的著作有《明清文学作品中的情感、心境词语研究》(中国大百科全书出版社,2000年版)、《中国历史中的情感文化研究:对明清文献的跨学科文本研究》(商务印书馆,2009年版)、《中国之爱情:对中华帝国数百年文学作品中爱情问题的研究》(中国社会科学出版社,2012),另有多篇论文被国内的刊物《复旦学报》、《励耘学刊》、《世界汉学》等,以及台湾的《汉学研究》译成中文并公开发表。

【附】史华罗教授的部分发表作品目录(仅限于1998年以前的,此后待补)

《对拿破仑中国史观的新阐释》(Some recent interpretations of Napoleon in Chinese Historiography),见《中国》,1979年,第15期。

《柳寿垣(1694—1755)论立国基础》(The Fundamentals of the State according to Yu Suwon(1694—1755),1980年该文在第一届朝鲜研究国际大会上提交。

《顾炎武对史学的贡献:历史学家的方法和任务》(Gu Yanwu’s Contribution to Hiztory:the Historian’s Method and Tasks),见《东方和西方》(East and West),总第32卷,1982年。

《中国文化影响下的朝鲜政府与朝鲜国民性》(The Korean State and National Identity in the Ambit of Chinese Civilization),见《东亚文明》(East Asian Civilization),1982年,第1期,维也纳。

《苏州织造厂:明清两朝间政府干预形成的局限与特色》(The Imperial of Suzhou:Limits and Characteristics of State Intervention during the Ming and Qing Dynasties),见《中国政权的势力范围》,香港,1985年,。

《顾炎武思想中的“华”与“夷”》(The Chinese and Barbarians in Gu Yanwu’s Thought),《第二十九届中国研究大会论文集》,1988年,蒂宾根。

《善与恶的观念,试论中华帝国晚期的积极力量和消极力量》(The Concept of Good an Evil,Positive and Negative Forces in Late Imperial China.A Preliminary Approach),见《东方和西方》,1987年。

《杂议理学的人性善恶起源论》(The Origin of Good and Evil in Human Nature According to Neo-Confucian ism. Some Aspects of the Question),见《东方和西方》,总第40卷,1990年。

《朝鲜16世纪的理学大辩论及其对伦理和社会的影响》(A Neo-Confucian Debate in 16th Century Korea.Its ethical and social im-plications),见《通报》总第76期,1990年。

《中华帝国晚期的宿命论和报应观》(Destiny and Retribution in Late Imperial China),见《东方和西方》,总第42卷,1992年。

《中华帝国晚期苏州的城市社会》(Urban Society in Late lmperial Suzhou),见琳达·库克·约翰逊所编《中华帝国晚期的江南城市》(Cities of Jiangnan in Late Imperial China),纽约,1993年。

书评《献给赫伯特·芬格勒特的随笔,开放的王朝》(M.Bockover,ed,Rules,Rituals and Responsibility),评M·博克奥沃所编的《法则、礼制和责任》,见《东方和西方》,总第43卷,1993年。

《明清中国的人类良知和责任》(Human Conscience and Responsibility in Ming-Qing China),见《东亚历史》,1993年。

《是骑手在骑马,还是御者在驾驭双骏?》(Is the Horseman Riding the Horse,or the Charioteer Driving the Two Steeds),见《明清研究》,1993年,1994年。

《明清文学中的自然》(Nature in Ming and Qing Literature),见《当代》,1994年12月号,总第104期。

《中华帝国晚期的情感表达——明清时期激情观念衍变的连续性》(Emotions in Late Imperial China——Evolution and Continuity in Ming-Qing Perception of Passions),见V·艾勒顿与A·沃尔科夫所编《中国某些概念与观念的衍变》(Notions et perceptions du changement en China),全欧中国研究协会第九届大会提交的论文集,巴黎:法兰西学院,1994年。

《〈盲目的激情和虚幻的梦想〉,评发表的一篇关于明清时期文化的随笔》(“Blind Passions and Unreal Dreams”,Notes on a Recent Essay on the Culture of the Ming and Qing Dynasties),见《东方和西方》,总第44卷,1994年。

《生态主义与道德主义:明清小说中的自然观》,见《积渐所至:中国环境史论文集》,台北,中央研究院经济研究所,1995年。

《对中华帝国晚期的情感与思想倾向的考察,一个初步的结果》(A Research on Emotions and States of Mind in Late Imperial China, Preliminary Results),见《明清研究》1995年。

《如何同古代中国进行对话?对一篇发表的讨论中国古代思想的文章的评论和注释》(How to Establish Dialogue with the Ancient Chinese Notes and Observations Based on a Recent Essay on Classical Chinese Thought),见《东方和西方》,总第46卷,1996年。

《部分明清文学作品中表示“勾引”的词汇》(The Languages of Seduction in Some Ming-Qing Literary Works),见《明清研究》,1996年。

《生态主义与道德主义:明清小说中的自然观》(Ecologism versus moralism:Conceptions of Nature in Ming-Qing fiction),见马克·艾尔文和刘翠溶编《时代的沉淀——中国历史上的环境与社会》,纽约:剑桥大学出版社,1997年。

《中国的心理学研究》(The study of Psychology in China),《汉学书目提要》,1977年。

《论中华帝国与高丽王朝之间传统关系的性质》(Sulla naturedei rapporti fra Cina e Corea.Impero cinese e regno coreano:analisi di un rapporto nell’ambito del cosiddetto sistema sino-centrico,[On the nature of traditional relations between the Chinese Empire and the kingdom of Korea]),拿坡里,东方大学。

《朝鲜思想家柳寿垣的生平与思想》(La vita e l’opera di Yu suwon, pensatore coreano del XVIII secolo Napoli[Life and thought of the korean thinker Yu suwon]),东方大学,1981年。

《明清的苏州织造厂》(Le manifatture tessili imperiali durante le dinastie Ming e Qing Con particolare attenzione quelle di Suzhou,[IM- perial Textile Factories of Suzhou]),拿坡里,东方大学,1984年。

《孔子和儒家学派》(Confucio e le scuole confuciane[Confucius and Confucian schools]),罗马,牛顿·肯普顿,1986年。

《中国通史》(Storia della Cina. Dalle origini alla fondazione della Repubblica[History of China]),巴里,拉泰尔扎,1986、1994年(与马里奥·萨巴蒂尼合著)。

《明清社会的几个要素》(Alcuni elementi della societ cinese nel periodo Ming e Qing[Some elements of Ming-Qing society]),拿坡里,东方大学,1987年。

《传统中国里“罪”的概念》(LL“peccato”in Cina.Bene e male nel neoconfucianesimo dalla met del XIV alla met del XIX secolo[the concept of “sin” in traditional China]),巴里,拉泰尔扎,1991年。

《理学伦理与哲学中的“情”和“欲”》(Emozioni e desideri in Cina, La riflessione neoconfuciana dalla met del XIV alla met del XIX secolo[Emotions and desires in the Neo-Confucian ethics and philosophy],巴里,拉泰尔扎,1992年。

《猴子的梦》(Dong Yue,I l sogno delloscimmiotto [the dream of the Ape]),史华罗编,威尼斯,马西里奥,1992年。

《素女妙论》(Il meraviglioso discorso della fanciulla pura[The wonderful prescriptions of the Pure Girl]),史华罗编,米兰,SE,1993年。

《中国通史》(Storia della Cina dalle origini ai nostri giorni[History of China]),罗马,牛顿·肯普顿,1994年。

《论语》(Confucio,Le massime[Lunyu]),史华罗编注,罗马,牛顿·肯普顿,1995年。

《中国思想通史》(Storia del pensiero cinese[History of Chinese thought]),罗马,牛顿·肯普顿,1995年。

《中国传统社会中的“妒”》(Gelosia nella Cina inperiale[jealousy in Imperial China]),巴勒莫,新森图,1996年。

《明朝至20世纪末的中国小说》(I l pennello di lacca. La narrativa cinese dalla dinastia Ming ai giorni nostri.[Chinese fiction from Ming dynasty to the end of the 20th century]),史华罗与M·萨巴蒂尼合编,罗马—巴里,拉泰尔扎,1997年。

《传统中国的激情》(le passioni nella Cina Imperiale[passions in imperial China]),威尼斯,马西里奥,1997年。

《明清中国的梦》(I l sogno in Cina, L'immaginario collettivo attraverso la narrativa Ming e Qins[Dream in Ming and Qing China]),米兰,拉法埃洛·柯蒂那编,1998年。

- 上一篇:习近平出席孔子诞辰纪念会并做重要讲话

- 下一篇:深化汉学研究 提升中国学术国际话语权

- ·索尼娅·布雷思勒与她“中国模式”

- ·翻译牵动文学命脉 ——访韩国著名翻

- ·链接中国:在澳洲研究汉学

- ·深研儒佛之道——梅约翰教授访谈

- ·翻译与研究:站在中国文学研究的前

- ·感受中国,书写中国 ——访加拿大著

- ·以语言与艺术为桥梁的汉学研究

人物简介 索尼娅布雷思勒(Sonia Bressler),法国作家,2005年毕业于巴黎第十二大学,获哲学与认识论博士学位,现任教于巴...

金泰成(김태성),韩国著名翻译家,韩国汉声文化硏究所所长。1959年出生于韩国首尔, 毕业于韩国外国语大学中文系, 获文...

邓肯(Campbell Murray Duncan),新西兰汉学家和翻译家,曾任澳大利亚国立大学亚太学院汉学系教授,现任《新西兰亚洲研究杂...

梅约翰(John Makeham) ,著名汉学家,现为澳大利亚国立大学教授,拉伯筹大学中国学研究中心主任,《现代中国哲学》(M...

伊维德(Wilt L.Idema),1944年出生于荷兰的达伦(Dalen),在荷兰莱顿大学学习中国语言与文学。1968~1970年先后在日本札幌的...

李莎(Lisa Carducci)是加拿大著名的作家、诗人、翻译家和油画艺术家。早年曾就读于蒙特利尔大学,获文字学与语言学博士...

林西莉教授 林西莉(Cecilia Lindqvist)生于1932年。瑞典最著名的汉学家之一,也是作家和摄影家。自20世纪70年代起便致力于汉...